【物流学术年会展播】恽绵:未来--开拓与行动--供给侧改革下的产学研融合之路

天津德利得供应链管理股份有限公司运营总监

中国物流学会副会长

恽绵

在中国物流学术年会的主题演讲(摘要)

(2016年11月26日 安徽芜湖)

首先,我们来盘点产学研的工作。中国物流学会第六届第一批产学研基地共129个,其中高等院校和高职高专高等占比60%,企业占比33%,研究机构占比7%。

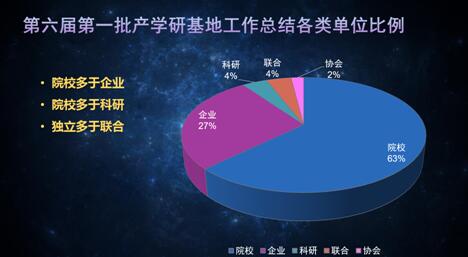

再来看看产学研基地的论文,论文一共是99篇,其中院校占63%,企业占27%,科研、联合、协会占剩余的。院校多于企业,院校多于科研,院校多于联合。

我们再来梳理产学研的着力点,院校的着力点大概有9个。其中我认为最关键的是知识总后,情报总参。我认为,针对于企业和行业来说,将院校定位于知识总后,情报总参非常准确。

再来看看企业的着力点,企业现在开始进入应用研究领域。例如有些公司在做中美物流成本比较研究,油价对物流运输成本影响的研究等等。这些研究都是和客户、市场需求紧密相关的。

科研机构的着力点在政策研究、规划研究、数据研究、技术研究和基础研究等方面。

“互联网+”最核心是加什么?加的是“实业”。但是很遗憾,目前我们产学研有些虚重实轻。企业是真正地扎进实业中去了,但从产学研基地总结报告来看,院校和科研机构还没有全力以赴地冲到实业中去。这就给我们带来了一些困境,产学研协同不够,培养的人才还不适应企业需求,企业的积极性不足等等。

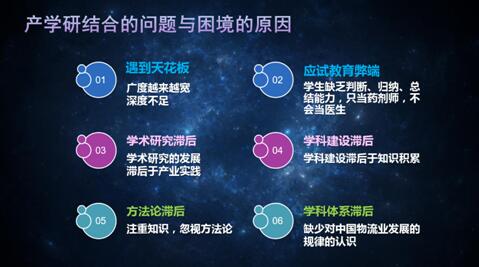

目前,产学研结合的问题与困境的原因很多,如产学研结合广度越来越宽,深度不足;,应试教育的疲软越来越明显,学生到企业去了之后最大问题是真的会考试,真的会背,但是不会干;学术研究滞后,其实研究应该走到应用的前面来,但是我们有些研究甚至跟政策一样是走在了市场的后面;学术研究滞后,注重知识,忽视方法论;学科体系滞后等等。

我们真正需要的产学研结合是什么样的?我想先从企业和行业的角度来看,我们面临的趋势是什么?十年前,我们做企业做得比较好的时候,互联网出现了,告诉我们羊毛出在猪身上,狗买单。然后找我们提供免费服务,还真有人提供免费仓库,我们想跟上,但没跟上。2012年出现了“王马之约”,说到2020年时,将“无电不商,无商不电”;可到了2016年的10月13日马云在云栖大会上却讲电商将死,新零售崛起。这世界变得太快了,真把一些企业弄晕了。

现在还有“互联网+”、“供给侧改革”、“大数据生产力”等等,这个世界变化太快了。这些问题给我们的需求提出了新的变化,如智慧物流、新零售、中国制造2025、融合、平台等等。这些需求变化要求我们将需求端与供给端智能互联的紧密连接在一起。现在,企业的经营模式与思路在不断变化,以前企业实力是钱和资源,现在是模式、信息、技术。这些给我们的人才需求提出了新的特点,以前的培养方式很难满足我们的需求,现在就更难以满足了。因为我们面临的情况太复杂,变化太快。在这样的情况下,我们需求的人才具有以几个新特点。

(1)学习能力要强

在知识爆炸的年代,我们需要学习能力强的学生。现在有些同学学习能力不强了,课本上没有的知识点,他就找不到。

(2)创新思维

中国的教育往往不太注重创新,注重传承。

(3)胆识和魄力

现在企业面临的威胁很多,所有企业需要具有胆识和魄力的人才。有些事情,要,不是做对与做错的问题,而是要先试试做错没有,做错赶紧回来,没有做错继续向前。

(4)身材要棒

企业的工作非常繁忙,身体一定要棒。

(5)情商要高

竞争无处不在,情商要高。在互联网时代,情商更重要。现在企业是员工主管化,企业外包出去的业务,无论是管理机器和劳务,都需要主管用高情商处理好外包业务。无论是要么管机器,要么管劳务,一定是主管。操作机械化、智能化,管理信息化,流程是效率化,经营全球化,用人个性化,一定是个性化的,不然2000年后出生的人都不理你。我们现在体会到一定要个性化。

在这样的情况下,我们就要总结出一个产学研整合的新行动。既然要融合,产学研融合应往哪融合?我觉得核心应融到实业上,因为整个经济的发展核心是实业。所有的研究和政策为的是经济发展,经济靠谁,靠实业。因而产学研融合的方向,希望稍稍调整一下。从企业来说,企业要入科研的门,院校的门,教育的门,跟着大家一起走。日日顺物流给了我们一个非常好的具体案例,就是融入了科研和教育。院校干什么呢?现在院校敲敲企业的门,进来看一看,走了。我们希望院校可以融入企业,至于怎么融,需要集思广益,深度思考。而科研机构要入行业和企业的门,现在的科研机构更多是做规划,我们企业有很多的课题,这些课题怎么做,怎么能够来做,这也是我们物流学会需要研究的问题。

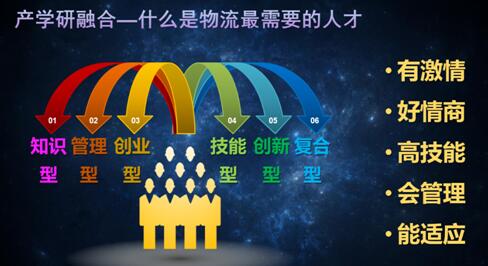

还有我们需要什么样的人才呢?原来需要的管理人才,技术人才,现在不是了,现在不仅需要知识型、管理型、创业型、技能型、创新型、复合型号人才,还需要有激情、高情商、高技能、会管理和能适应的人才,而这些里面偏偏没有知识。知识老师一定会教,在企业中没有哪个同学因知识不够,干不下去的。

但同学进入企业后,因每人特点不同,有不同的人生轨迹,会在不同的岗位担任职务。因此,产学研能不能建立全生命周期的人才支撑系统。从教育的角度来说,中国教育是“教,上所施,下所效也”;“育,养子使作善也”。西方教育是所自然人所固有的或潜在素质,自内而外引发出来,以成为现实的发展状态。两种教育是不一样的。大家一直认为应试教育有问题,但是我们一直很难改善。这个问题可能我们很难一下解决,但是至少我们想改改善,包括身心发展,需求教育等等。特别是师资队伍,师资队伍都难以满足企业的需求,培养出的人才就更难以满足企业需求了。

产学研融合的新机制,第一个观念要一致,第二个组织要一致,组织融合,我们现在组织是不融合的,企业是企业,院校是院校,研究机构是研究机构,我们怎么想办法让组织上得到融合。第三是机制融合,组织为什么不能融合,观念不一致的。为什么协同不好,是共享和共赢的机制问题。如果院校无偿到企业来,帮企业解决问题,企业会没有积极性?很少企业可以像日日顺一样,开展创客训练营。因而我们还是要想办法,创新地去融合。我觉得融合有两种形式,一是企业、院校和科研机构直接融合,但很难融合在一起,根本问题是机制问题。当一个课题完成了,合作就结束了。另一个是产学研中间能不能有一个中间组织,将其融合在一起,现在有些公司开始做这样的事情了。那院校是不是也可以做这样的事情?一个具有创业精神的老师,加上一些研究生,干一个实业出来。这在组织内是不行的,在的体制内是可以的,这样产学研融合的机制是可以的。创建产学研应贯通整个物流业,学校提供的不仅仅是人才,还包括知识、技能;研究机构给我们企业提供的不仅仅是报告,更多的是的战略、技术与知识,这样才能更顺畅的发展。

今年在长春的中国物流信息大会上,有人提出范式改革。大家都有一个美好的愿望,但是往往走不到一起或者形不成共识,就是因为大家的方法论是散的。只有当政府、企业、院校和研究机构有共同的价值观,我们才能朝一个方向前进,这个价值观叫范式。这个“范式”是马斯库恩提出来的,是一个非常重要的方法。

产学研最后归根到底还是需要工匠精神。要想做好产学研结合,三个因素必不可少,责任、良心和情怀。

(根据速记整理,转载请注明作者和来源中国物流学会。)