中国(深圳)综合开发研究院物流与供应链管理研究所所长、中国物流学会兼职副会长 王国文

在2018年(第十七次)中国物流学术年会上的演讲

(2018年11月17日 江西·南昌)

我今天想从技术的角度和大家说一些颠覆性技术,指导和引导我们的研究,从而形成一些学术成果,服务于国家战略。从副标题中可以看出,数字化时代、人工智能时代、新能源时代以及区块链编码化时代的到来,将给我们带来非常大的影响和冲击。

我从1988年以研究生身份进入到物流这个行业,之后做过航运、国际货代等,到2000年开始做研究。我认为我们的研究一定要知道发达国家在做的事请,这样我们才能够发挥后发优势,获得知识外溢的效用,于是从那时起我开始研究全球物流供应链的发展。

一、从物流到供应链管理

从全球物流研究热点来看,从来没有离开过工具和方法论的研究。在我跟踪美国供应链发展的20年中,实际上接触到更多的是工具和方法论。我们从工具和方法论的研究中找到了物流在管理创新和技术创新的两条主线。

在2005年美国物流学会更名为供应链管理专业协会之后,全球物流进入到供应链的阶段。

2017年国务院办公厅发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,标志着中国物流业开始全面进入供应链时代。

二、大数据与供应链的数字化

在这样的时代背景下,数据对我们的影响是很大的。我们处在一个数据大到不可想象的时代,大到现在的国际计量单位都已经用完了。因为现在英文的计量单位只命名到10的23次方,但10的27次方、10的30次方都还没有命名。

有本书叫《第二次机器革命》,它总结了过去2000年里人类文明指数变化的过程,书中发现在1775年瓦特发明蒸汽机的时候,人类文明指数出现90度的转折。《第二次机器革命》还说我们现在处于第二次机器革命时代,人类文明的拐点会再次出现。

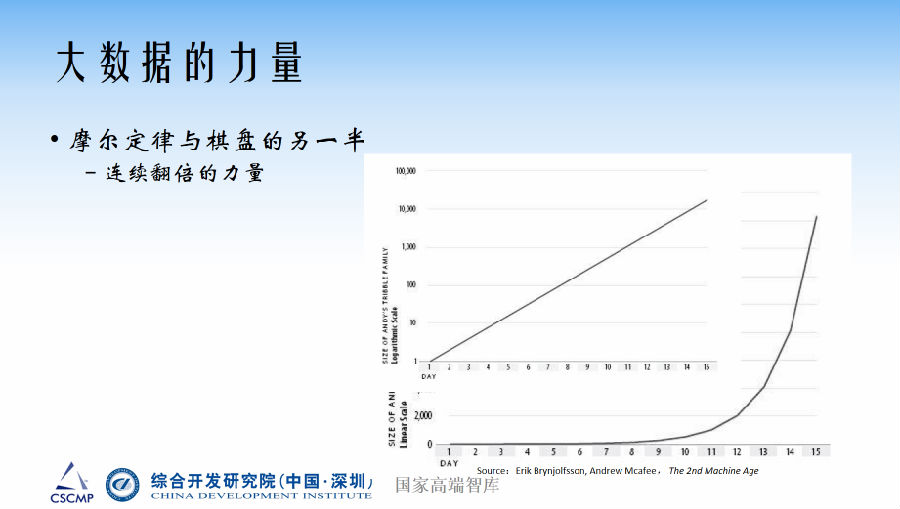

大数据的力量。现在大数据发展速度已经远远超了摩尔定律预测的阶段。我们现在用几何指数、一条曲线还能够描述棋盘翻倍的力量,现在大数据已经不能够用指数的方法描述,数据在以千倍的速度增长,而且还是45度的斜率,因此只能用对数的方法才能去描述数据的大小问题。

我们已经进入数据战争的时代,我们应该关注的是所有数据在供应链上的全过程的应用。

2012年,利丰研究院做了一个全球数字化供应链模拟研究,当时就可以预测所有的供应链事件的集合,包括经过多少国家、有多少税收、有多少汇率、有多少个仓储中心,目的是最快还是最便宜,可以根据需求提供结果,是一个全流程仿真分析。数字化供应链发展到目前阶段,我认为我们应该懂一点大数据,所以我看了很多关于大数据挖掘的书,去寻找如何挖掘企业的内部数据、外部数据、规范数据和不规范数据等。后来我们将数据装进仓库里,用计算器和超级电脑等手段进行分析。这种分析中有三种工具,可以得到不同结果:第一个是描述性的工具,让你知道发生了什么事;第二个是预测性的工具,让你知道下一步什么会发生;第三个是规范式的工具,让你知道供应链的事件如何按照你的意愿发展。

所以数据已经成为战略资产的时候,我们的研究应该快速掌握大数据的分析工具,然后应用于所有供应链的环节。

三、物联网、人工智能导入智慧供应链

在数字化时代,计算机的计算能力、人接入物联网的能力是随着机器的感知和计算速度同时发展的,所以数字化的人工系统,让机器越来越像人。在这样智慧化的时代,供应链的智慧化并不仅仅是我们看到的AGV自动跑那么简单。

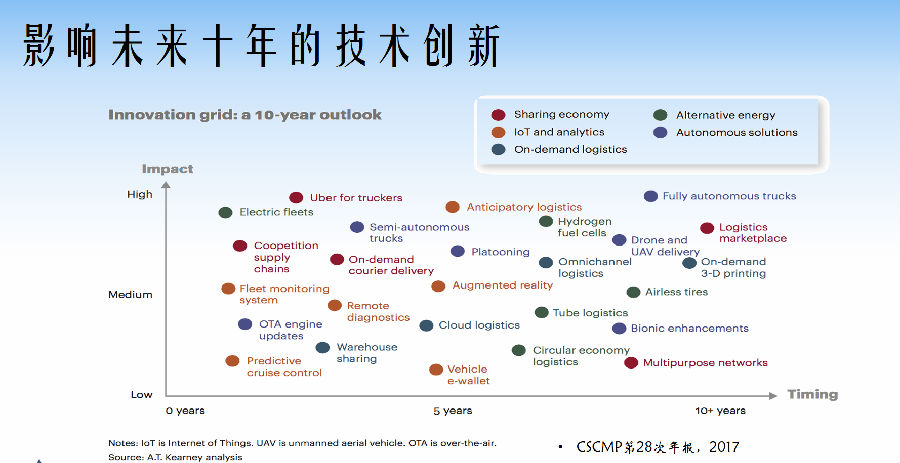

很多大公司都在预测什么是真正供应链领域的技颠覆性技术。我们发现应该是物联网、机器人和人工识别。美国供应链协会也发布了影响未来10年的关键技术,包括分享经济、物联网、基于需求的物流、可替代的能源、自主决策。

这么多4.0的技术应用到供应链中是什么状况?我们首先给机器安装RFID,就可以知道机器在哪儿,然后给车安装RFID,既可以知道车在哪里,再给货安装感应器,就知道车拉着货是什么状况,然后将车和货的情况加入局域网中,再加入电子封条、智能卡等,就能够更大范围知道车和货的状态。再将车货状态与所有需求端、供给端的大数据连接起来,实现供应链中所有事件的全过程感知。

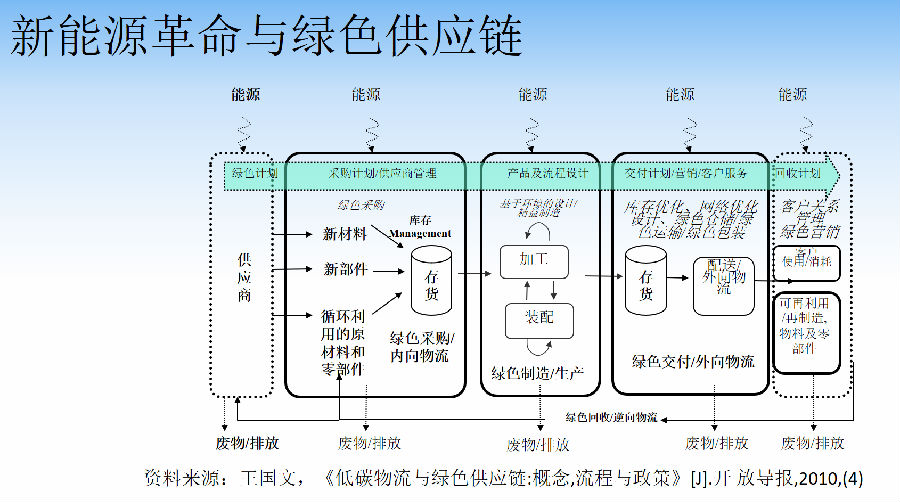

四、新能源革命与绿色供应链

我们非常幸运生活在化石能源即将结束的时代,再过在30-50年人类将不再使用化石能源时代,我们的文明将进入到新能源时代。

在这个时代中我们对绿色物流全过程的研究和应用能产生巨大的成果,整条供应链都可以染成绿色。

五、未来产业与供应链的编码化

这本书是《思维的未来》,我最近又买了他写的《人类的未来》。这本书讲述了未来我们为什么不能够去火星,因为物流成本太高,每一公斤四千万美元。这本书写到,未来我们脑科学发展,可以把思维下载,然后通过激光上上传到外星,人的灵魂和躯体可以独立存活。

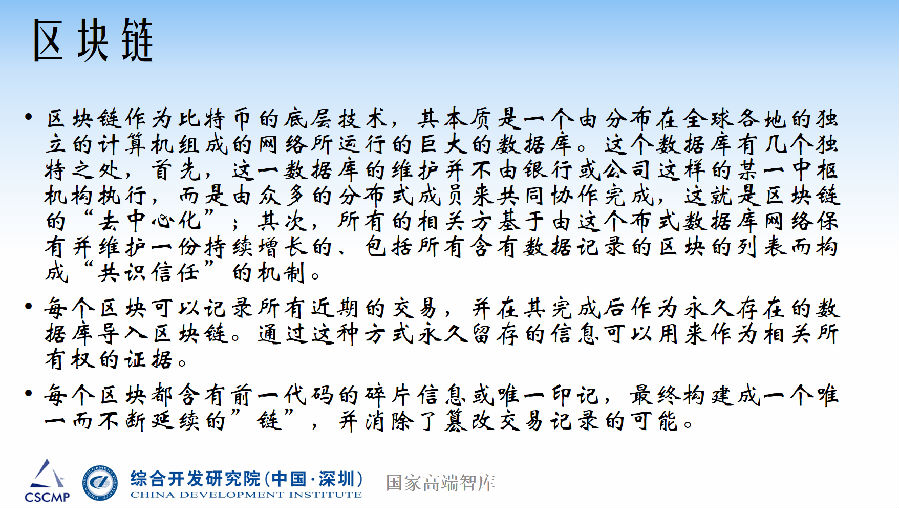

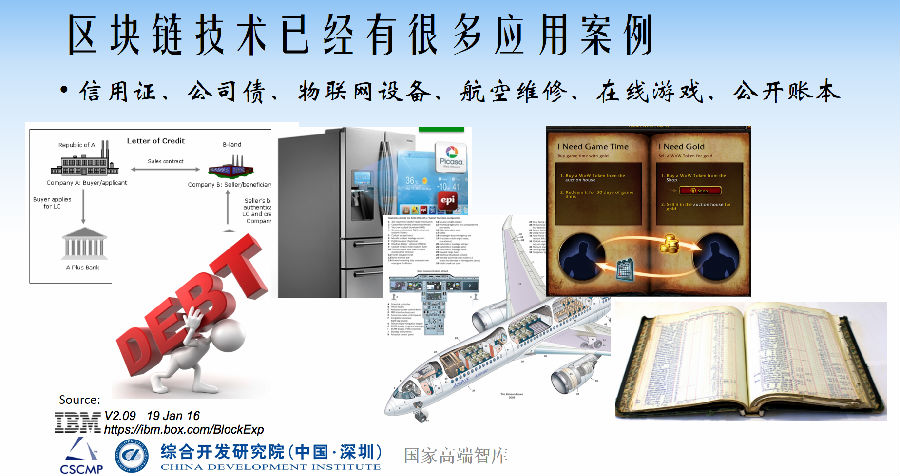

我们现在看人工智能、生命科学等技术很先进,但是最具颠覆性的底层技术还是编码化。比特币的出现并不是因为比特币,而是因为区块链底层技术让货币实现编码化,让信用、市场实现编码化。金融科技所做的事情就是把资产作为可编辑的程序,当把资产变成程序存在的时候,物联网就变成了价值互联网。

从2008年中本村的第一篇文章开始,我开始研究区块链的本意和定义的基本来源。一连串的电子签名构成了不可复制和不可逆的电子计帐方式。去中心化和不可复制的基本本性奠定了其在供应链里面的基础。

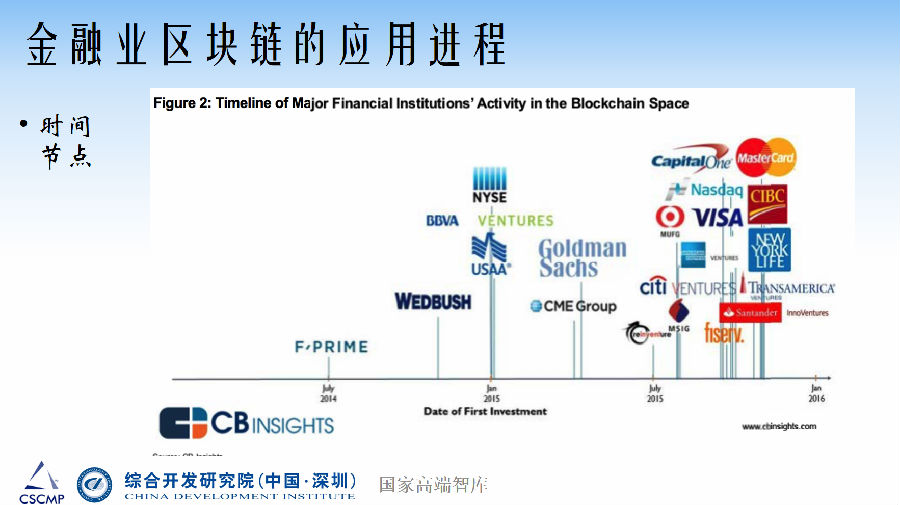

最早的时候区块链在主要金融领域应用。

最近两年,区块链越来越多在供应链领域中应用,产生了很多的应用场景,包括计划制造、采购交付和回收等,我们都可以看到区块链应用的案例。例如,如何将多个结算方、多种单证通过区块链形成自动执行的程序来提高交易效率,利用区块链使仓单可以不再重复质押。区块链上升到2.0版本后实现智能合约,让整个供应链的运行方式具备了更高效率的工具。

在冷链物流方面,出现了专门做冷链的跟踪方式。在港口方面,马士基将提单做成了智能合约;随着智能合约的应用,新加坡港口把区块链应用在港口的所有领域,比如说报送。如果做单一窗口,我们不再需要人为地把所有数据放在一起的时候,就可以用区块链的方法做到数据主权不宜交的情况下,信息的共享机制。区块链在跨国特别是“一带一路”信息联通方面将有非常大的市场。

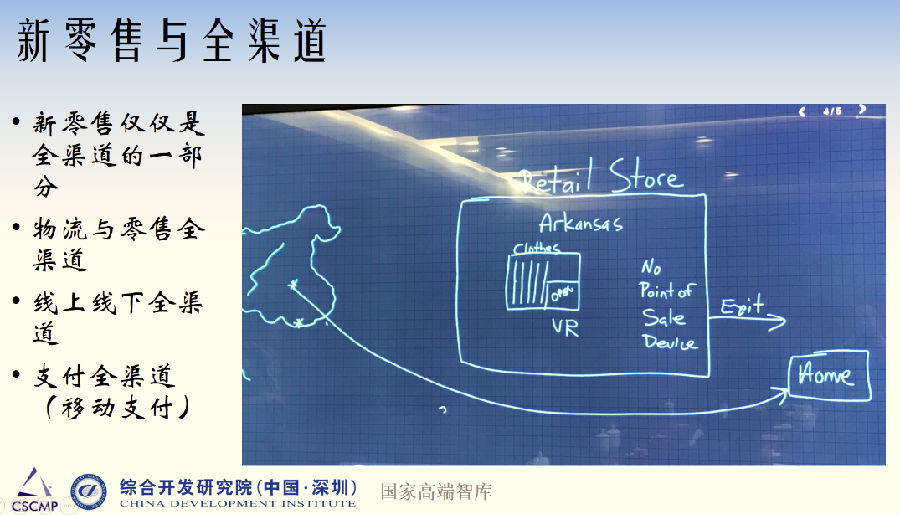

有专家讲到全新消费升级的问题,我认为这是全渠道的融合,我们把全渠道的过程和支付的体验相互融合。

今年9月份,我在纳什维尔参加会议的最新收获,也和大家分享一下。美国等发达国家都在反映司机短缺、运输、仓储能力不足,但目前美国物流与供应链工作岗位占美国全部就业人口37%,而我国是6%,对比看我们发展空间还是非常大的。在这个大会的开幕式上,亚马逊和IBM和耐克都讲了他们的故事。

会议发布了最新的美国年度数据报告,美国物流成本大概在7.5%-8%之间徘徊。我们知道物流业就是经济的晴雨表,现在美国物流成本占GDP的比率上升0.1个百分点,他们认为是好的事情,是需求拉动和经济有活力的结果。

这个年度报告也发布了美国的五大趋势:

第一是稳健的宏观经济和近期的税改将增加物流需求;

第二是利率增高,劳工市场缩紧,高燃油价格将使物流成本上升;

第三是需求模式强健以及新的竞争者将对原有的商业模式形成挑战;

第四是配合电商和“最后一公里”当日达的完全电子化、相互链接、灵活性高的供应链将成为必然;

第五是下一代供应链将通过大数据和预测分析工具、人工智能、机器人、众包以及电子和自动化车辆等技术,提升订单的履行效率。

(根据速记整理,未经本人审阅,转载请注明作者和来源中国物流学会。更多中国物流学术年会精彩内容,请关注中国物流学会、中物联物流园区专委会微信公众号。)